Традиционная одежда Азербайджана

Традиционная одежда Азербайджана

История азербайджанского национального костюма уходит корнями в глубь веков. Будучи тесно связанным с историей и бытом народа, он отражает его мировоззрение, эстетические идеалы и духовные ценности. Каждый элемент одежды, будь то покрой, орнамент или используемые материалы, имеет свою символику и значение.

Важнейшими текстильными центрами Азербайджана на протяжении столетий были такие города, как Гянджа, Шеки, Нахчыван, Марага и Ордубад. Именно здесь искусные ремесленники создавали настоящие шедевры национального костюма. Гянджа славилась производством высококачественных шёлковых тканей, Тебриз – выпуском роскошных бархата, атласа и войлока, а Нахчыван – выработкой дешёвых, но добротных хлопковых тканей.

Ткани являются одним из элементов культуры народа. Специфика их орнамента и расцветки говорят о национальной и социальной принадлежности обладателя.

Разнообразие азербайджанских национальных костюмов поражает. Здесь можно встретить и нарядные платья, украшенные замысловатой вышивкой, и практичные повседневные одеяния, и торжественные парадные наряды. Каждый регион страны имел свои характерные особенности в покрое, цветовой гамме и орнаментальных мотивах.

Подвески

Будь то элегантное женское платье, расшитое серебряной или золотой нитью, или строгий мужской костюм, украшенный национальными узорами, азербайджанская национальная одежда всегда отличается изысканностью и утонченностью. Она являет собой гармоничный синтез практичности и эстетики, вобравший в себя богатство культурных традиций азербайджанского народа.

Женская одежда шилась главным образом из шёлка и бархата, а мужская – в большинстве случаев из сукна и домашней кашемировой ткани. И женская, и мужская нижняя одежда вышивалась из холста и хлопковой ткани, в состоятельных же семьях чаще всего нижнюю одежду шили из шёлка.

Мужской костюм

Мужской национальный костюм, в основном был единым во всех зонах Азербайджана. В костюме мужчин находила отражение классовая принадлежность его носителя.

Верхняя одежда

Верхняя национальная одежда мужчины состояла из «уст кейнейи» (рубахи) или чепкена, архалыга, габы, чухи.

Архалыг – однобортный или двубортный кафтан или халат со стоячим воротником. Его шили из шёлка, кашемира, атласа, сукна, сатина и других тканей.

Габа – верхняя мужская плечевая одежда, которую шили из тирьмы.

Чуха – верхняя мужская верхняя одежда из сукна наподобие черкески со складками или сборкой.

Кюрк – шуба из овечьего меха внутри, без застежки, с воротником

Один из русских этнографов писал об азербайджанском мужском костюме:

«Нижнее белье состоит из прямой и короткой бязевой, белого или чаще синего цветов рубахи и подштанников из этой же материи, которые застёгиваются у пояса на тесеёмки; в зимнее время надеваются поверх шерстяные широкие штаны, также собирающиеся на тесёмке. Поверх рубахи надевается т. н. архалыг, всегда на вате. Архалыг – это вроде русской поддёвки с короткою талией и короткою сборчатою в поясе юбкою; застегивается он всегда наглухо или спереди посреди груди или сбоку её. Поверх архалыга надевается чуха с короткой талией и длинною, ниже колен юбкою, а голова покрывается круглый год невысокою конической шапкой из овчины. На ноги надевают короткие шерстяные носки»

Головные уборы

У мужчин в Азербайджане папаха считалась символом мужества, чести и достоинства, потерять которую считалось большим позором. Как враждебный выпад против хозяина расценивалась кража его папахи. Можно было нанести оскорбление мужчине и всему его роду лишь сбив с его головы папаху. По папахе и её форме можно было определить социальное положение её носителя. Мужчины никогда папаху не снимали (даже во время еды), за исключением омовения (дестемаза) перед намазом. Считалось непристойным появляться в общественных местах без головного убора.

Папахи из бараньего меха или из каракуля (гарапол) считались основным головным убором у мужчин. Существовали их различные формы и локальные наименования. В коллекциях Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге, по описанию Э. Торчинской, хранятся 4 типа азербайджанских папах:

Яппа папаг (или «гара папаг» – «чёрная папаха») – была широко распространена в Карабахе и была с матерчатым верхом. Различались они и по цвету – «гызыл папах» (золотая) и «гюмюш папаг» (серебристая).

Мотал папах (или «чобан папахы» – «пастушья папаха») – изготовлялась из длинноворсового овечьего меха, имела форму конуса. Мотал папах в основном носили бедные слои сельского населения.

Шиш папахы (или «бей папахы» – «папаха бека») – изготовлялась конусообразным или остроконечным. По названию материала, из которого их шили, они носили общее название – бухара папах, мех для которых привозили из Бухары. Носили их только представители бекского сословия, а также зажиточные люди. Такие папахи были характерны и для городской знати.

Дагга (тагга) папах – была распространена в Нухинском уезде. Верх её шился из бархата.

Вот как описывает изготовление папахи один из авторов конца XIX в.:

«Сперва шкуре шитьем дается форма папаха, потом выворачивают его и расстилают на его голой стороне вату, или кальку, чтобы сделать папаху мягким. Сверх ваты или кальки кладут лист сахарной бумаги; от этого папах сохраняет приданную ему форму; конечно, сахарный лист обрезывается по форме и величине папаха. Потом сверх сахарного листа, подшивают подкладку из какой-нибудь материи и выворачивают папаху на волосистую сторону. Готовый папах слегка околачивают в течение 4-5 минут палкой, взбрызгивая его водой; держат папах в это время на левой руке, надев на неё. Потом часов на 5-6, папах надевается на болван. Этим и заканчивается изготовление папаха.»

Башлык – состоял из капюшона и длинных закруглённых концов, обматывавшихся вокруг шеи. Зимой надевали башлык из сукна и шерсти. В Ширване особо ценились башлыки из верблюжьей шерсти, подкладку которой шили из цветной шелковой материи, так как когда ушки башлыка забрасывались за плечи, видна была подкладка. Обычно башлык сопутствовал япынджы.

Арахчын (тюбетейку) одевали под другие головные уборы (папаха, чалма у женщин). Она была типичным традиционным головным убором азербайджанцев, широко распространёнными ещё в средние века.

Эммаме – (вид чалмы) бытовал среди духовных лиц (мулла, сеид, шейх и др.).

На ночь мужчины надевали шябкулах – колпаки конической формы, стеганые или вышитые, на подкладке.

Обувь

В Азербайджане широко были распространены шерстяные носки – «джораб». Их вязали из шерстяных и шелковых ниток домашнего производства и окраски. Джорабы носили мужчины и женщины, дети и старики. Азербайджанские джорабы отличались богатым орнаментом и яркостью красок. Их орнаменты напоминают узоры ковров, вышивок, набоек и тканей. Носки были длинные, до колен, и короткие, выше щиколоток.

Городские жители носили кожаные туфли с загнутыми носками без задников. У аристократов были распространены сапоги. Среди сельских жителей бытовали кожаные или сыромятные туфли чарыги – «чарых».

Женская одежда

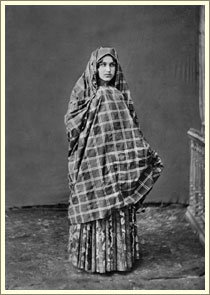

Стиль костюма отражал семейное положение и возраст обладательницы. Костюм девушки заметно отличался от костюма замужней женщины. Наиболее ярко и нарядно одевались молодые женщины.

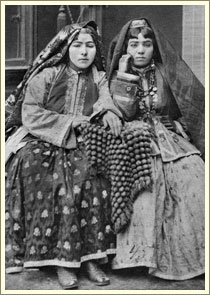

В состав женского костюма входили: верхняя рубашка, архалук, чепкен, леббаде, кьюлече, кьюрду, эшмек и бахари.

В XIX веке статский советник Иван Иванович Шопен описывал наряд азербайджанок Армянской области (называя их «татарками») следующим образом:

Пляска Татарок несравненно приятнее и самый наряд особенно способствует их оригинальности: наряд этот состоит из парчёвой кофты, которая застегивается на талии, и красной шёлковой рубашки с большим разрезом впереди, которая застёгивается на шее, обнаруживает при каждом движении тело бронзового цвета, татуированное в разные узоры; шаравары заменяют юбку, и ширина их может спорить с объёмом платья самой модной из европейских пуристок. Вместо чулок татарки носят узорчатые шерстяные носки ярких цветов; густые чёрные волосы, разбросанные кудрями по плечам, довершают наряд и с выгодою для красоты их заменяют всякую другую, более вычурную, головную уборку.

Рубашка застегивалась на шее одной пуговицей. Рукава верхней женской рубашки в основном были длинными, широкими и прямыми. Нижняя часть рубашки спереди обшивалась серебряными или золотыми монетами.

Поверх рубашки одевали чепкен (кафтан) который плотно прилегал к телу. Чепкен имел рукава, заканчивающиеся нарукавниками. Шили из велюра и различных блестящих тканей.

Архалук считается одним из наиболее распространённых видов традиционной одежды в Азербайджане. Он тоже имел подкладку и плотно прилегал к телу. Некоторые архалуки кроились широким и прямым кроем, а с боковых сторон имели разрезы. Покрои рукавов архалуков тоже отличались.

Леббаде (халаты) были стеганными и с подкладкой. Воротник леббаде был открытый, а в поясе завязывался тесьмой. Рукава были короткие. Шили его из велюра и разных блестящих тканей. Воротник, рукава и подолы обшивались тесьмой.

Эшмек – стёганная верхняя одежда. Внутренняя часть, воротник, рукава и подол эшмека обшивалась мехом.

Кьюрду – стеганная женская одежда с открытым воротом без рукавов. По бокам имеет разрезы. Кьюрду шили из велюра.

Бахари – стёганная женская одежда с подкладкой. Рукава прямые, до колен, воротник открытый. Бахари, в основном, шили из велюровой ткани. Воротник, подол и рукава обшивались тесьмой, кантами и цепочками.

Кьюлече – верхняя женская одежда до пояса, с гофрированным подолом. Длина, как правило, до колен, а рукава ниже локтей.

Туманы (юбки) которые носили азербайджанки как правило, доходили до самого пола. Туман шили из шелковой или шерстяной ткани с различными узорами, состоящими из 12 кусков. Туманы бывали гофрированными или плиссированными и украшались помпонами, изготовленными из цветных шелковых или золотых нитей.

Поверх архалука или чепкена женщины носили золотой или позолоченный серебряный пояс. Наряду с ними были также широко распространены кожаные пояса с пришитыми серебряными монетами или с серебряной бляхой.

Женщины носили башмаки с вышитой поверхностью и сапоги с длинными голенищами.

Из женских головных уборов особо распространёнными видами были тюбетейки, а также шелковые косынки. Выходя на улицу, девушки надевали чадру.

Различные украшения дополняли одежду и обогащали её национальные особенности. Материалом для изготовления ювелирных изделий были золото и серебро. Из драгоценных и полудрагоценных камней использовали бриллианты, алмазы, изумруды, яхонты, рубины, жемчуг, бирюзу, сердолик. Центрами производства ювелирных изделий были города Азербайджана: Баку, Гянджа, Шемаха, Шеки, Нахичевань, Шуша. Местные ювелиры снабжали население всеми видами ювелирных изделий. Из привозных изделий следует сказать о женских и мужских серебряных поясах с чернью – кямяр, тогга – работы кубачинских мастеров. Азербайджанские женщины любили украшения и носили их в большом количестве.

Полный комплект украшений и драгоценностей той или иной женщины назывался имарят. Сюда входили самых разнообразных видов головные и шейные украшения, кольца, серьги и браслеты.

Украшения в свою очередь дополняли костюм и ярко подчеркивали национальный характер одежды.

Сегодня национальные азербайджанские костюмы продолжают жить и развиваться, вдохновляя современных дизайнеров на создание ярких и самобытных коллекций. Они служат не только данью уважения к историческому наследию, но и воплощением безграничной творческой силы и самобытности азербайджанского народа.

Азербайджанский национальный костюм в деталях

Передник

В середине XIX – начале XX века костюмный ансамбль азербайджанских женщин почти повсеместно дополнял пестрый или однотонный передник-мейзер, который надевался поверх пышной юбки. Передник был двух типов: крепящийся у пояса или на плечах и талии. Передники шили из сатина, ситца, сукна, парчи, а нарядные праздничные богато декорировали вышивкой, бахромой, кисточками и многочисленными серебряными пластинами, стеклянными вставками и монетными подвесками. Пластины в форме луны имеют особое значение: в сакральной культуре азербайджанцев луна наделяется очистительной силой, а в исламе полумесяц выступает символом религии.

Массивные серебряные украшения, инкрустированные кусочками цветного стекла и камнями, были непременной частью костюма молодых знатных женщин в Губа-Хачмазском историко-этнографическом регионе Азербайджана. Нагрудное украшение состояло из нескольких низок бус из коралла, агата и жемчуга и подвесок. Центральный медальон отражал солярную символику. Данная форма очень архаична, поскольку астральные символы изначально имели сакрально-магическое предназначение. Растительный декор из цветочных лепестков, листьев и побегов символизировал богатство и плодородие.

Амулеты

Амулетам приписывали сакрально-магические свойства, потому что в них хранили выписки из Корана. Украшения-обереги носили девушки и женщины начиная со дня свадьбы вплоть до рождения двух-трех детей. В качестве основного декоративного элемента такие обереги были частью ожерелий. Исламские амулеты украшались многочисленными подвесками – фигурными деталями, камнями или монетами. Орнаментация амулета соответствовала его магическому содержанию.

Подвески с куполками

Подвески с куполками и многочисленными свивающимися элементами использовались как часть нагрудного украшения, также их прикрепляли на женский головной убор. Согласно традиционным представлениям азербайджанцев украшения с элементами в виде полусферического выступа и звенящий эффект подвесных деталей обладали магической охранной силой. (ф. 20)

Бусы

В XIX – начале XX века среди знатных дам Азербайджана в моду входят яркие, многоцветные украшения – серьги, медальоны, бусы в эмальерной технике. Этот вид ювелирного искусства начинает активно развиваться в первой половине XIX века в Баку, Ордубаде, Гяндже, Шеки и других городах. Для эмалей азербайджанских ювелирных украшений характерно традиционное сочетание цветов: на зеленом или синем фоне – изящный растительный белый и розовый орнамент. Благодаря новому художественно-технологическому приему мастерам-ювелирам Азербайджана удавалось точно передавать в яркой палитре эмали малейшие нюансы цветовых сочетаний, которые отличались тонкостью работы и радостными, яркими расцветками. (ф. 21)

Браслеты

Среди огромного многообразия вариантов браслетов Азербайджана можно выделить незамкнутый тип, выполненный в технике накладной филиграни. В центральной части – крупный полусферический купол, увенчанный вставками из красного и синего стекла. Вокруг мелкие куполки с вставками под бирюзу. Композицию завершают ряды псевдозерни и витых проволок. Согласно древним народным представлениям серебро обладало очищающими и магическими свойствами; бирюза даровала победу, способствовала улучшению зрения. Простенькие браслеты надевали девочкам в раннем возрасте, а вот такие массивные украшения носили обычно взрослые женщины. (ф. 22)

Подвески на одежде

В Азербайджане вплоть до начала XX века праздничную наплечную одежду по вороту, бортам, подолу, краям рукавов традиционно богато украшали однорядными подвесками из серебра или золота, в форме филигранных цветков, дутых бутонов, штампованных круглых пластинок и серебряных цепочек с бубенчиками. Иногда они нашивались в несколько рядов. Такие подвески не только обогащали декоративное убранство женской одежды, но и издавали легкий звон при ходьбе, что, очевидно, являлось защитой от негативной энергии. (ф. 23)

Арахчын

Национальная шапочка арахчын округлой формы шилась на подкладке и украшалась вышивкой. Этот головной убор был широко распространен, особенно в западных регионах Азербайджана. Арахчын носили и женщины, и мужчины любых сословий, отличительной особенностью являлись лишь материал и отделка. Арахчыны у пожилых были темными и однотонными, у молодых – цветными: из красного, зеленого, синего бархата, кашмирской шерсти или шелка. Праздничные шапочки украшали золототканой тесьмой, бисером, вышивали тамбурными узорами, что указывало на высокий статус их обладателя. Арахчын носился «в комплекте»: женщины надевали шапочку, затем головное покрывало, а мужчины поверх арахчына надевали шапку. (ф. 24)

Монетовидные привески

Как указывают археологические находки, традиционные «шелестящие» украшения несли в себе охранительную функцию. Звон, издаваемый ими, считался оберегом, защитой от внешних вредоносных сил, поэтому звенящие украшения носили женщины и дети. Украшения состояли из нескольких элементов в виде подвесок, которые при движении издавали мелодичный звук. Использование звука в традиционном костюме выполняло еще и чувственно-эстетическую функцию, вызывая определенные эмоции и привлекая внимание к их владелице, например, во время танца. (ф. 25)

Подвески-амулеты

Пернатые наделялись магическими свойствами «солнечной» птицы, солярного образа, символизирующего плодородие. Этот мотив прослеживается во многих видах ювелирных украшений Азербайджана. Амулет благодаря сочетанию бахромы из цепочек, подвесок и жемчужин приобретал пластику и легкость, а изображение птицы, помимо эстетической ценности, придавало украшению сакральный смысл. Подвеску-амулет прикрепляли к концу нагрудного выреза женской рубашки, отделанного или узорной тесьмой, или нашивными украшениями. (ф.26)

Фото:

01 – «Бек-татарин из Карабаха». Рисунок Г.Гагарина.

02 – «Молодой знатный татарин». Рисунок В. Верещагина

03 – «Татарин адербейджанский» в народной одежде. Фотография Д. А. Никитина. Вторая половина XIX века.

04 – Азербайджанка из города Шуша. Фотограф Константин Занис. 1898 год.

05 – Молодая азербайджанка из Шемахи. 1883 год

06 – Азербайджанка из Баку. 1883 год

07 – Бакинские азербайджанки в нарядных костюмах. Фотограф Луарсабов. 1881 год

08 – Хуршидбану Натаван, её сын Мехдикули-хан Вяфа и дочь Ханбике

09– Сын и дочь Юсифа Нагиева, брата Мусы Нагиева (сын — в чухе, дочь — в чепкене)

10 – Сара Ашурбейли с сёстрами.

11 – Девочки-шахсевены в Иране

12 – Марка СССР 1963 года

13 – Девушка с танбуром

14 – Женский костюм. Шуша, XIX век

15 – Мужской костюм. Шуша, XIX век

16 – Почтовые марки Азербайджана 2004 года с изображением костюмов XIX столетия. Слева направо: Баку, Карабах (Шуша), Нахичевань, Шемахы.

17 – Элемент нагрудной части женского передника-мейзера.

18 – Серебряная подвеска XIX века, выполненная в технике гравировки и черни со вставками из цветного стекла.

19 – На праздничном шелковом нагруднике, украшенном золототканой тесьмой и бахромой, располагается серебряный амулет XIX века, выполненный в технике гравировки и черни. Амулет покрыт орнаментом из вьюнов и побегов, в центре – исламский солярный символ полумесяц и звезда. Полностью подчиненная охранительной функции композиция амулета завершается расположенными наверху солярными образами – птицами, которые были связаны с верхней частью мира – небом.

20 – Бусы XIX века, выполненные в технике перегородчатой эмали, где с синим фоном сочетается изящный растительный орнамент белого цвета.

21 – Серебряный браслет XIX – начала XX века.

22 – Серебряные подвески, нашитые на верхнюю одежду из кашмирской шерсти. Одежду из такой ткани, сотканной вручную из козьего пуха, доставленного из далекой Индии, носили состоятельные дамы. Кашмирская ткань в Азербайджане называлась «тирме», а в силу дороговизны – «мисгали тирме» (мискаль – единица веса для драгоценных металлов).

23 – Арахчын с золотошвейным шитьем. Круглые элементы («птичий глаз»), вышитые белыми нитями, символизировали круговорот жизни и знак солнца. Форма глаза являлась оберегом.

24 – Фрагмент головного убора чутгу из шелка с набоечным орнаментом и нашивками из серебряных монет на налобной части.

25 – Серебряная нагрудная подвеска-амулет в виде звеньев цепочки с круглыми, тисненными растительным узором бляшками и ромбовидными пластинами.

26 – Узун богаз гадын чекмяси. Гянджа. XIX век

27 – Башмаг. Баскал. XIX век

28 – Арахчын. Баку. XIX век

29 – Шябкулах. Шеки. XIX век

30 – Джораб. Баку. XIX век

Использована информация из источников:

https://www.advantour.com/rus/azerbaijan/traditions/clothing.htm

Талыши // Народы Кавказа. — М.: Изд-во Академии наук СССР, 1962.

http://azeri.ru/az/cultur/azerbaydjanskiy_nacionalnyy_kostyum/

Scènes, paysages, moeurs et costumes du Caucase dessinés d’aprés nature par le prince G. Gagarine.

И. Шопен. Исторический памятник состояния Армянской области в эпоху его присоединения к Российской империи. — Санкт-Петербург: Императорская Академия наук, 1852.

А. К. Лебедев. Василий Васильевич Верещагин: Жизнь и творчество. 1842—1904. Искусство, 1972.

https://a-r.az/ru/article/12042

https://dzen.ru/a/ZHyBCih-ShcJTVFy