Чай

Пожалуй, чай – главный напиток в России. Он давно стал не просто популярным, а поистине народным. Чаепитие на Руси было целым ритуалом, который оставил глубокий след в культуре, искусстве и быту. Им согревались в морозы, утоляли жажду летом, а попить чай на работе – дело святое. Чаепитие помогает собраться за одним столом большой семье или компании друзей.

При современном ритме жизни чай всё чаще пьют в спешке, на ходу, заменив заварной напиток пакетированным. Тем не менее, он прочно вошёл в нашу жизнь, и практически каждый осведомлён о видах чая, способах его заваривания и необходимых атрибутах.

Само слово «чай» имеет китайское происхождение. В зависимости от диалекта, его называли по-разному: «ча» на кантонском или «тэ» на малайском. То, какое из этих названий прижилось в том или ином языке, зависело от региона Китая, откуда чай впервые привозили. «Ча» буквально означает «молодой листок».

На Руси чай появился в конце XVII века. Первые упоминания о нём относятся ко времени правления царя Алексея Михайловича. Официальной датой его появления считается 1638 год, когда русский посол Василий Старков привёз из Китая подарок для царя – несколько ящиков чая. Однако массовое распространение напитка началось в эпоху Петра I, который взялся за его популяризацию и оказался, по сути, неплохим маркетологом. Со временем чай стал неотъемлемой частью русской культуры.

До его появления на Руси пили сбитень и употребляли травяные сборы из мяты, душицы, иван-чая, листьев смородины и других растений. Почему же китайская трава привлекла внимание русских царей и распространилась по всей стране? В первую очередь, был оценён её бодрящий и тонизирующий эффект. Была замечена и польза для здоровья: чай успокаивал боли в желудке, нормализовал давление и помогал очищать организм.

Европа познакомилась с чаем раньше – его завезли португальцы морским путём в 1517 году. Однако распространялся он медленно из-за высокой стоимости. Благодаря обширным владениям в Индии Англия стала основным поставщиком чая в XVIII веке. Параллельно в Европу стали завозить кофе, который был дешевле из-за использования труда рабов при перевозке. Вскоре на континенте сложились свои «чайные» и «кофейные» зоны. Например, у экономных немцев больше прижился кофе.

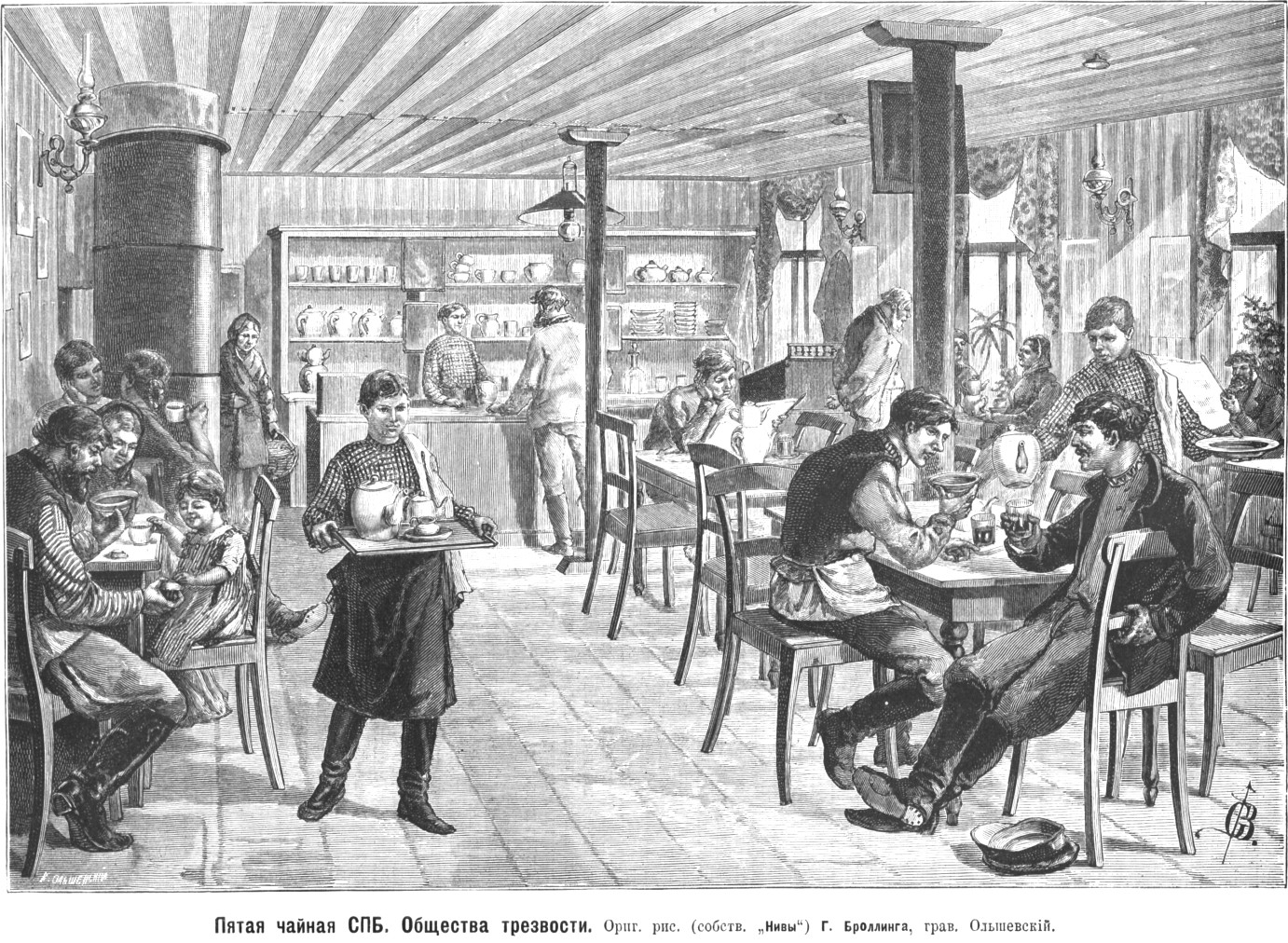

Россия, как всегда, пошла своим путём. В отличие от Европы, чай доставляли сухопутным маршрутом: через Кяхту и Сибирь. До середины XIX века он был главным товаром на Макарьевской (Нижегородской) ярмарке. Караваны преодолевали около 11 000 км от китайской границы до Москвы, на что уходило до полугода. К стоимости чая добавлялись высокие пошлины (80–120% от покупной цены), расходы на перевозку, прокорм возчиков и охрану. В результате для потребителя чай в России стоил в 10–12 раз дороже, чем в Германии или Англии. На чашках завода Сафронова в 60-е годы XIX века даже была надпись: «Кяхтенский чай и муромский калач – завтракает богач».

Но в этом был и свой плюс. В Европу чай доставляли морем, и в сырых трюмах он часто портился. В Россию же он поступал по суше и сохранял своё высокое качество. Однако перевозка была опасной: караваны часто грабили так называемые «чаерезы». Украденный чай пересыпали в новую тару, и след его терялся. Поймать грабителей было практически невозможно, поэтому крестьяне-сибиряки, нанятые для перевозки, сбивались в большие группы для защиты.

Значительная часть чая, поставлявшегося в Российскую империю, выращивалась в горах на границе современных провинций Хубэй и Хунань. Центром торговли был городок Янлоудун, откуда чай отправлялся через северный Китай, Монголию и Кяхту в Россию.

С распространением чаепития в России появились и сопутствующие атрибуты: самовары, чайные сервизы, подстаканники, а также традиция богатого сладкого стола с выпечкой, вареньем и мёдом.

В Туле широко развилось производство самоваров. Если в конце XVIII века их делали практически поштучно, то к 1850 году в городе работало 28 фабрик, выпускавших до 120 000 самоваров в год. Также получил известность русский фарфор. Первую чайную посуду небольшими партиями начали выпускать на Императорском фарфоровом заводе по инициативе Екатерины II, а позже этим занялись многочисленные частные фабрики. Во второй половине XIX века основным производителем массового фарфора стало Товарищество М.С. Кузнецова. К началу XX века каталоги заводов предлагали сотни видов сервизов на любой вкус.

Россияне определились со вкусом, предпочитая чёрные сорта, а искусство их приготовления стало частью национальной культуры.

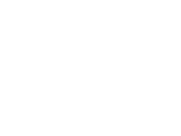

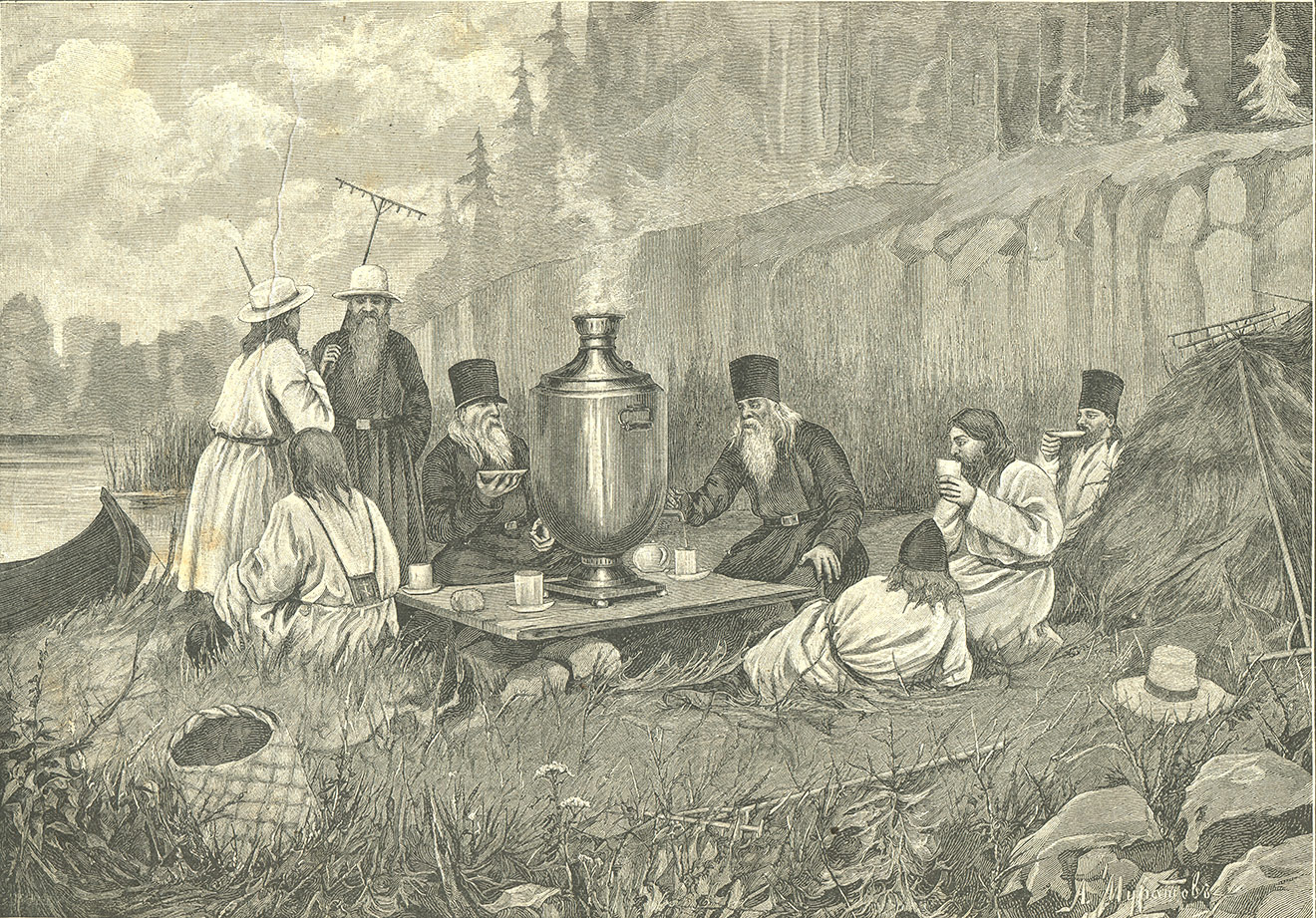

Изначально чай был дорогим и доступным лишь элите: аристократии, купечеству и высшему духовенству. Но уже к 1830-м годам его пили крестьяне и городская беднота. Исследователь русского быта Иван Сахаров писал, что даже беднейшие поселяне были страстными любителями чая. Французский маркиз де Кюстин, путешествуя по России, отмечал: «Русские, даже самые бедные, имеют дома чайник и медный самовар и по утрам и вечерам пьют чай в кругу семьи…».

В отличие от восточных церемоний, русское чаепитие было «бесцеремонным» и отличалось богатством угощений. Даже в бедных домах на столе был хотя бы хлеб. Стол всегда накрывали скатертью – это было обязательным правилом даже в трактирах. Вечером за самоваром собиралась вся семья, а чаепитие сопровождалось разговорами и играми.

Особое место в традиции занимал самовар. Наши предки отмечали, что он был «музыкальным»: при закипании начинал «петь», а затем бурлить. Внимательная хозяйка всегда знала, когда вода готова для заварки. Самовары были медными, латунными, а в богатых домах – расписными и позолоченными.

Подобные сосуды были известны в Древнем Китае и античной Греции, но именно в России самовар стал национальным символом. У него было много народных названий: «самоварец», «самодур», «самогар», «самогрей», «самокипец». В фольклоре к нему относились по-разному: одни считали чудом, другие – бесовщиной. Ценил самовар и Наполеон, который взял его с собой во время похода на Россию в 1812 году.

В наше время традиции русского чаепития не забыты. До сих пор выпускают самовары, стилизованные под старину, открываются тематические кафе, а посуда «под старину» пользуется спросом.

Как проходило чаепитие?

Стол накрывали скатертью – повседневной или праздничной. В центр ставили закипевший самовар и заварочный чайник. Разливала чай обычно хозяйка. Заварочник накрывали специальной грелкой – «бабой на чайник», которая часто была украшена в виде куклы или матрёшки.

Чай заваривали так: чайник споласкивали кипятком, засыпали заварку, заливали водой, а затем получившуюся крепкую чайную основу разливали по чашкам и разбавляли кипятком по вкусу. Этот способ, начавшийся с экономии, позже переняли все любители крепкого чая.

Для гостей выставляли фарфоровый или фаянсовый сервиз, состоящий из чашек с блюдцами, сахарницы и тарелочек для угощений. Хотя у иностранцев русское чаепитие ассоциируется со стаканами в подстаканниках – такая посуда действительно была распространена, но в основном в трактирах. Дорогие подстаканники делали из серебра, а простые – из медно-никелевого сплава.

На столе обязательно было угощение: пироги, блины, баранки, сушки, варенье, мёд, орехи. Богатые семьи могли похвастаться редкими сортами чая, а в крестьянских домах его для экономии разбавляли травами, сушёными ягодами и фруктами. Подавали колотый сахар, иногда его заменяли мёдом.

Как писал в своих воспоминаниях А.И. Вьюрков: «Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В это время в Москве в каждом доме кипели самовары... Пили его с молоком, с лимоном, с вареньем, а главное – с удовольствием...».

Самовар

Особое место в русской традиции чаепития занимает самовар.

Наши предки отмечали, что самовар был музыкальным – при закипании он начинал «петь», а потом уже бурлить кипящей водой, и внимательная хозяйка всегда знала, когда вода в самоваре готова для заварки чая. Самовары были медными, покрытыми латунью, а в зажиточных домах – расписными, украшенными позолотой.

Сосуды для подогрева воды, конструктивно схожие с современным самоваром, были известны и в Древнем Китае, и в античной Греции. Но именно в России самовар стал одним из национальных символов. Первые русские самовары начали делать в середине XVIII века на заводах Демидовых на Урале и в Туле.

Исторически у русского самовара было много имён. В словаре Владимира Ивановича Даля также упоминаются «самоварец» и даже «самодур»; ярославцы звали его «самогаром», вятичи – «самогреем», а куряне – «самокипцем».

Из фольклора видно, что россияне относились к нему по-разному: одни считали самовар чудом, а другие – бесовщиной. Хотя бы такая детская загадка:

Медный бес

На стол залез.

По краям вода,

А в середине – огонь да вода.

Четыре ноги, два уха,

Один нос да брюхо.

Кстати, оценил достоинства самовара и Наполеон, который возил его с собой во время похода на Россию в 1812 году.

Чайные предметы

В наше время историю русских чаепитий не забывают, даже наоборот, стараются возрождать – до сих пор выпускаются самовары под стать старинным экземплярам, открываются кафе, выполненные в национальном русском стиле, пользуются спросом чайные предметы быта «под старину».

Как выглядели столовые предметы, каким образом сервировали стол и подавали блюда?

Прежде всего, стол накрывался скатертью – обычной на каждый день или нарядной, праздничной. На стол водружали закипевший самовар и чайник с заваренным чаем.

Разливала чай обычно хозяйка. Заварник с чаем накрывался тряпичной чайной куклой, которая украшала его и хранила тепло. Называлась такая чайная грелка «баба на чайник» – она могла выполняться в виде куклы, матрёшки, берегини или другого сказочного персонажа.

Распространённый способ заваривания чая выглядел так: чайник споласкивали горячей водой, засыпали заварку и заливали её кипятком, потом получившуюся крепкую чайную массу разливали по чашкам и разбавляли кипятком в желаемой пропорции. Готовить чай таким способом начали простолюдины, которые экономили на заварке, и только потом эту привычку переняли все любители чая, предпочитающие получать крепко приготовленный напиток самым практичным способом.

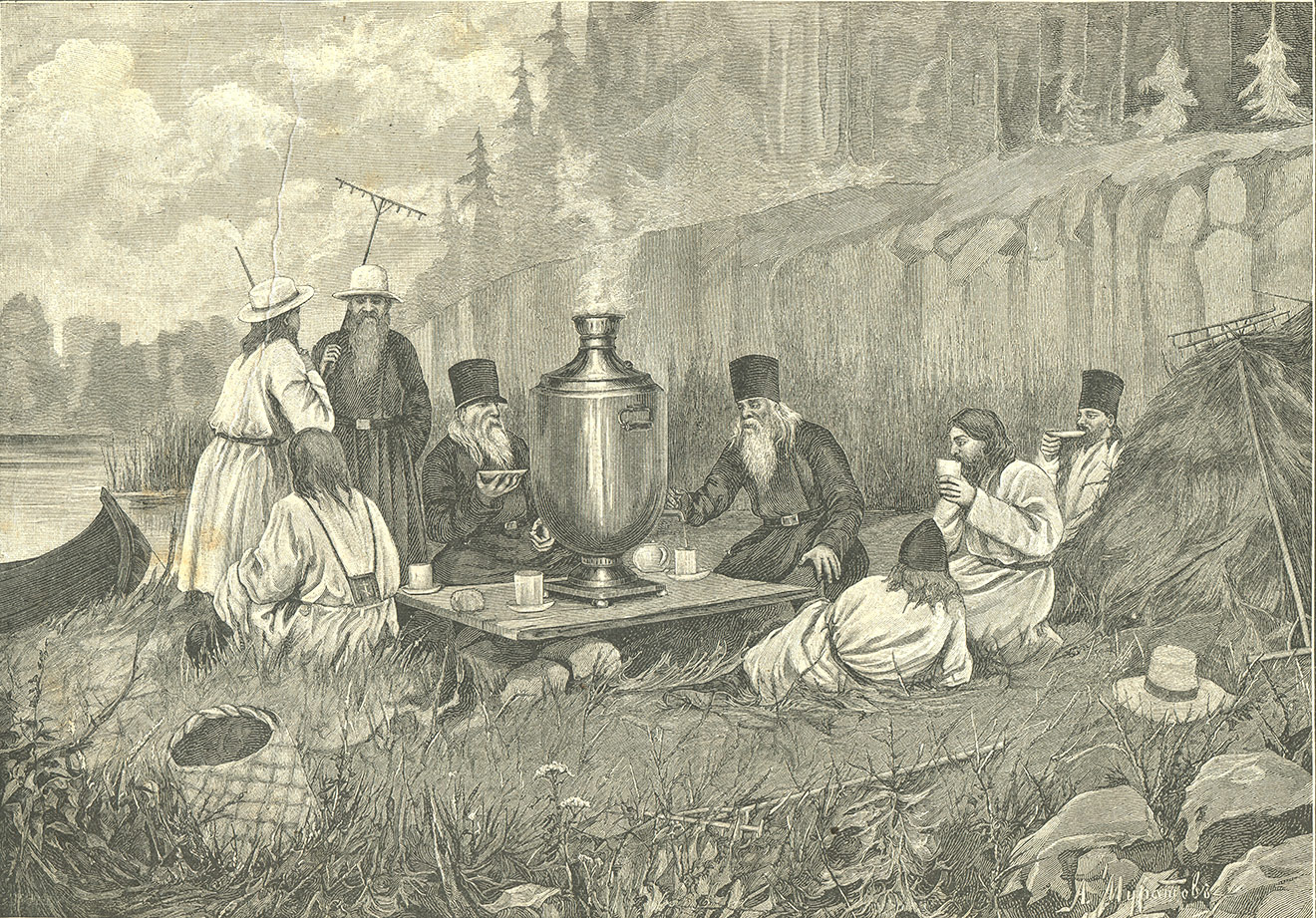

На стол для дорогих гостей выставлялся фарфоровый или фаянсовый сервиз, представляющий собой комплект из сахарницы, тарелочек для пирога, чайных чашек с блюдцами. У иностранцев же русское чаепитие ассоциируется преимущественно со стаканами и подстаканниками – такой вариант чайной посуды также присутствовал на Руси и был распространён в первую очередь в трактирах и чайных заведениях. Дорогие подставки-подстаканники были выполнены из серебра, более доступные для простого народа – из сплава меди и никеля.

На стол обязательно ставилось угощение – какое именно, зависело от достатка семьи. Пироги, блины, сдобная выпечка, баранки и бублики, калачи, сушки, варенье, ягоды, орехи, восточные сладости. Одни семьи могли похвастаться редкими дорогими сортами чая, предназначенными для гостей, а в крестьянских избах чай для экономии разбавляли травами, яблоками, мятой, листьями смородины и вишни. К столу обязательно подавали колотый сахар, иногда его заменяли медом.

«Чай москвичи пили утром, в полдень и обязательно в четыре часа. В это время в Москве в каждом доме кипели самовары. Чайные и трактиры были полны, и жизнь на время замирала. Пили его вечером; пили, когда взгрустнется; пили и от нечего делать, и «просто так». Пили с молоком, с лимоном, с вареньем, а главное – с удовольствием, причём москвич любил чай крепкий, настоистый и горячий, чтобы губы жёг. От жидкого чая, «сквозь который всю Москву видать», москвич деликатно отказывался, и терпеть не мог пить его из чайника… Если москвич, выпив десяток стаканов, отставлял стакан в сторону, это не значило ещё, что он напился: так он делал передышку. А вот когда он, опрокинув стакан вверх дном, клал на него остаток сахара и благодарил, это означало, что с чаепитием покончено и никакие уж тут уговоры не помогут». – А.И. Вьюрков «Друг семьи».

Особенности чаепития в разных ситуациях

Повседневное домашнее чаепитие

В большинстве российских семей чай пьют не менее двух-трёх раз в день. Его заваривают на всю семью в одном чайнике, а затем разливают по чашкам и разбавляют кипятком. Сахар подают отдельно. К чаю предлагают печенье, конфеты или другую сладость. У каждого члена семьи часто есть своя любимая чашка или кружка. Чай в пакетиках ценители обычно признают лишь вынужденно, в дороге или на работе.

Чай в праздничном застолье

Чай – обязательный элемент праздничного стола. Застолье делится на две части: сначала подают еду и спиртное, затем – чай и сладости. Стол прибирают и накрывают заново. Для торжественных случаев используют лучший, «парадный» сервиз.

На стол выставляют чайные пары, пирожковые тарелки, чайные ложки, сахар в сахарнице, вазочки с конфетами, нарезанную выпечку, лимон, молоко, сливки, варенье и мёд. Чайник с заваркой и горячей водой ставят рядом с хозяйкой или на специальный столик.

Крепость чая каждый регулирует сам. В отличие от английского этикета, твёрдую выпечку и бутерброды принято брать руками, а торт есть чайной ложкой. Чайный стол предполагает неформальную, свободную беседу.

Отдельное чаепитие

Чай может быть поводом для недолгой и непринуждённой встречи. Всё проходит так же, как и в праздничном случае, но с меньшим соблюдением формальностей. Ассортимент угощений зависит от возможностей хозяев. Часто такие чаепития устраивают на работе в перерыве.

Приём гостей

В России гостю всегда предлагают чай. Это знак гостеприимства, особенно в холодное время года. Этот обычай перешёл и в офисную культуру: посетителю почти всегда предлагают чай или кофе.

Сервировка в этом случае проста: подают любой имеющийся чай (чаще всего пакетированный), сахар и что-нибудь к нему. Хозяин может составить компанию гостю, а может просто выполнить долг гостеприимства, подчеркнув, что ценит его время и готов перейти к делу.